RECENT ENTRY

ARCHIVES

もうすぐ桜が開花しそうな暖かい日が続く今日この頃。

外に出て散歩したくなるような、過ごしやすい気候ですね☀

さて、今回はリグについての記事です!

前回のリグ記事から約1年振りです。

“リギング”という作業は、モデルやアニメーションとは違い

一般的に認識されにくい作業(いわゆる裏方)かもしれません。

また、技術的な知識がとても重要になるため

もしかしたら少し苦手意識を持つ方も多いのではないのでしょうか…?

そこで今回は、Mayaでリグを作るうえで

知っていると武器になるかもしれない“秘訣”をご紹介します!

(あくまで筆者の見解です)

ちなみにリガー(リギングアーティスト)ってどんな仕事?という方は、

こちらの記事をご覧下さい✐

————————————–

まず、リギングアーティストを目指す学生の方や新入社員の方向けに

筆者が入社前に知っておいて役に立った知識を3つ!

①人体構造の知識

人型キャラクターの作業の際、

ここの筋肉はこういう動きをする

この骨は実はこういう風に動く、

といったことを前もって知っていると

作業スピードのアップに役立ちます。

筆者は解剖学の書籍等で学びました📖

②コーディングの知識

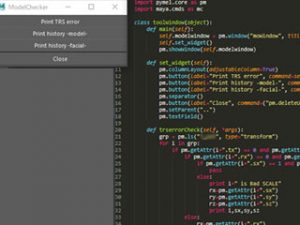

コーディングの知識は、オリジナルメニューの作成や

作業の一部簡略化に役立ちます。

まずはMaya PythonやMEL等

取り組みやすいものから始めることをお勧めします。

筆者は現在 Python(Maya Python)を学んでいます。

一通りの基礎を公式サイトや初心者本などで覚えた後は、

主にMayaのログから勉強し

自分が必要な機能を搭載したウィンドウを作っています。

(自分が使いたいツールやウィンドウを作ることを目標にすると

モチベーションアップになります!)

↓実際に筆者が作ったものです

③matrixの知識

matrixの知識は、Mayaを使う上で

リグをどう仕込むか選択肢が広がります。

(translateアトリビュート同士で繋げても上手くいかないけど、

matrixで試したら上手くいった etc.)

人体解剖学やコーディングについてのお勧めの本は

過去の記事でも何度か紹介しているので、ぜひご覧ください。

~~~~~

次にご紹介する内容は、

実際にリグの作業を行っている方等に

ご参考になればと思います✨

~~~~~

Mayaでのスキニングは

ペイントしていく方法が主流なのですが、

納得がいくようにウェイトの調整ができない!

なんていうこと、ありませんか?

(筆者は実際に肩などの関節で苦戦したことが何度もあります(^^;))

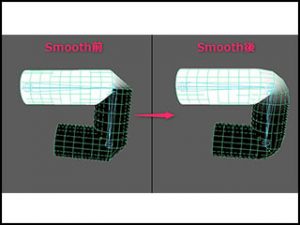

そのような時 筆者は

最初から始める場合は、値を1にした状態で塗り

その後「smooth」機能で調整をします。

微調整をする場合は、値を0.01くらいに設定して「add」機能を使用します。

具体的に説明すると…

↑左のようにウェイト値が1の状態で全体を割り振ってから

右のようにスムースをかけます。

ただ、スムースをかけすぎてしまうと

インフルエンス(各ジョイントにおける影響範囲)が広がりすぎて

チューブのようになってしまうので、

形状をキープする部位では

範囲をある程度決めてからスムースをかけています。

ちなみに筆者は、

人型のキャラクターを1から作業する場合

スキンの調整を始める際は

必ず胴体(背骨)部分から始め、

指など末端の部分は最後にするように心がけています。

また、形が複雑なものは

プレーンで似たような形のもの(ケージといわれる)を作って

スキニングをすることもあります。

また、「塗ることが難しくて苦手」という方には

数値で指定する方法がお勧めです。

ウェイト値調整をしたい頂点を選択した後

「Replace」機能で値を設定して「Flood」をクリック、

もしくはコンポーネントエディタの「smooth skin」タブでもできます。

均したい場合は「Hammer skin weights」機能も有効です!

いかがでしたでしょうか。

専門用語が少し難しく感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、

沢山の方にリグについて興味を持っていただけると嬉しいです❀

ここまでお読みいただきありがとうございます。

次回の更新もお楽しみに!

少しずつ厳しい寒さも和らぎ、春の訪れを感じる日も増えてきましたね🌸

皆様いかがお過ごしでしょうか?

アニマでは引き続きリモートワークを継続し、

感染症拡大の防止に努めています。

そこで今回は、筆者が所属するGame Division のスタッフ2名に

快適なリモートワーク環境作りのために工夫していることを聞いてみました!

―Nさんの場合

ヘッドセットやエルゴノミクスマウス(手首への負担を軽減するマウス)等

PCの周辺機器を主に揃えました。

フィードバックをオンラインで受ける機会が多いため、

ヘッドセットには特にお金をかけて良いものを選んでいます!

他にも、寒い時期はひざ掛けを常備したり、

室温を適切に保つように心掛ける等して

集中できる環境を整えて作業をしています。

―Aさんの場合

Game Div. の窓口として関連会社の方とやり取りすることが多いので

イヤホン選びに特にこだわりました。

普通のイヤホン、ヘッドホン、片耳イヤホン等色々試した結果

最終的に、一番耳への負担が少なく快適な“骨伝導イヤホン”を使用しています。

リモートワークになり長時間のWeb会議等で

耳への負担が気になっている…という方は、是非お試しください!

また、オンとオフの切り替えを意識するために

業務中は外出時と同じ服装に着替えて作業をしています。

とのことです*

では、最後に筆者の一例もご紹介させていただきます。

―筆者の場合

作業中に珈琲や紅茶を飲むことが習慣になっているため

リモートワークが開始されてから

思い切って自分の部屋にウォーターサーバーを設置しました。

それ以降、お湯を沸かす手間や

ペットボトルのゴミが減り、大満足しています!

作業中は飲み物が手放せない、という方におすすめです。

他にも…

・業務の合間や寝る前のストレッチ

・足の疲労軽減のため足置きを設置

・腰への負担を減らすためクッションを購入

等、皆様々な方法でリモートワーク環境改善の工夫をしています◎

いかがでしたでしょうか。

快適な作業環境作りのご参考になれば幸いです!

それでは、また更新します:)

暦の上では春ですが、厳しい寒さが続いていますね⛄

春の暖かさが恋しいこの頃です…。

さて、今回は、入社2年目のアニメーターの

テレワークの1日を紹介させていただきます!

(あくまで一例としてご覧ください)

業務内容は主にカメラレイアウトやボディアニメーション、

表情アニメーションを制作しています。

>1日のスケジュール ※一例

========================================

11:00 業務開始

13:00 デイリー会議

14:00~15:00 昼休憩

20:00~20:30 業務終了

========================================

11:00 業務開始

まずは、絵コンテを読んで資料集めを行い、

それからアニメーション作業に入ります。

リファレンスが見つからない場合は

自分でリファレンス動画を撮って参考にしています。

13:00 デイリー会議(Zoom)

担当箇所の進捗報告や質問等、情報共有を行います。

(会議以外でも随時質問はしています)

14:00 昼休憩

現在はテレワーク中なので、

簡単な料理を作って食べることが多いです!

15:00 業務再開

ある程度作業が進むごとに仮レンダリングをして、

SV(スーパーバイザー)に提出します。

フィードバックがあれば、都度修正作業をします。

20:00~20:30 業務終了

業務終了後は夕飯を食べながら好きな映画を鑑賞しています🎥

では、最後に少し自分で自分へインタビュー🎤(笑)

―作業で特に気を付けていることはありますか?

プランニングとリファレンスがとても重要だと感じているので、

作業に入る前に演出の方向性を確認したり、

リファレンスを集めたりしています。

1回目のチェックを早い段階で提出して細かい部分(修正等)の

作業時間を確保するようにしています。

―会社やチームの雰囲気はどうですか?

先輩方がとても親切なので、質問や相談がしやすい環境です◎

私も早く先輩のようになれるように頑張ります!

―最後に、今年の目標は?

作業スピードを上げるために、

フィードバックを減らすことが1番の目標です。

同時に、健康にも気を付けて過ごしたいです。

頼れるアニメーターを目指して頑張ります!

いかがでしたでしょうか。

アニメーター志望の方の参考になれば幸いです:)

それでは、また更新します*